|

馬偕醫院 胃腸肝膽科

膽囊息肉與膽囊癌?

膽囊小瘤應也是最常見的膽囊息肉吧!一般它長在膽囊內側,都是超音波檢查方發現,其成因可能是膽汁內的一些結晶,特別是膽固醇,黏到膽囊壁上刺激膽囊內皮增生所致。這些膽囊息肉直徑一般都小於0.5公分,若超過一公分常會合併其它病變,甚至有癌細胞產生,不過這畢竟極少見,過去我們醫院研究好幾千個膽囊息肉的病患才會有一、兩個有癌變的息肉。

而關於肝內的良性瘤如何產生,並無一個絕對的答案,只能說與體質有關。膽囊息肉的生成,也是如此,但飲食習慣,膽汁成份與膽囊本身功能都可能各有角色。

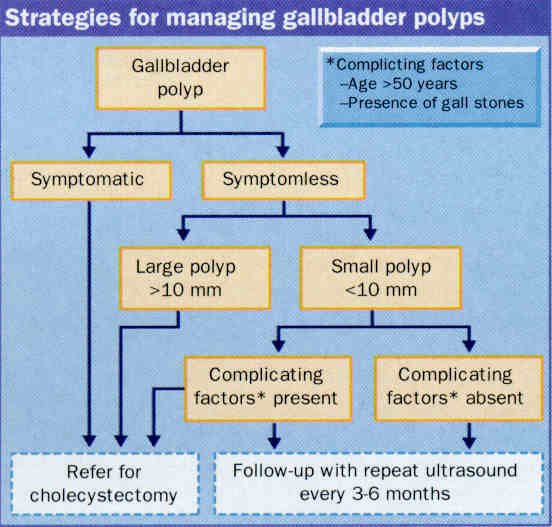

不正常生長的組織都叫做腫瘤,因此腫瘤包括了良性與惡性,惡性的腫瘤又稱做癌症。息肉顧名思義,它是突出於組織器官表面的不正常組織,在膽囊內壁側上突出的贅生物,就稱之為膽囊息肉。息肉有大有小,可能僅有一個,也可能非常多。其生成原因不外乎是膽囊內皮受到刺激生長形成的,許多時候一些小小的膽固醇結晶黏附在壁上,引致發炎,細胞生長而變成息肉。此外一些膽囊內皮細胞增生的腺瘤,也會如息肉狀。這些息肉一般都不會有症狀,都是接受超音波檢查時發現。而一般良性的膽囊息肉決多數是小於一公分以下,與膽固醇相關的息肉,更常在0.5公分以下,若是為腺瘤,癌或有其它變化多數其直徑在一公分以上。因此當醫師發現有膽囊息肉,通常會依據息肉大小,建議追蹤,或是直接接受手術切除。大略說來,0.5以下不用處理。0.5-1.0公分須定期追蹤,觀察其變化。若已達一公分以上,那就直接手術將膽囊切除。根據醫學教科書與過去我們醫院自己的統計,極少數膽囊息肉會有惡性變化,其比例在好幾千分之一以下,會有惡性病變的息肉其大小有都在一公分以上。這也是為何,絕多數的醫師在發現膽囊息肉都建議觀察即可,除非大於一公分,或者超音波圖像上有特別的變化,是不會直接進行手術切除的。多數的息肉其生長速度都不快,因此醫師有都建議在四至六個月追蹤一次即可,在絕大部份的情況都已足以應付息肉的變化了!

所謂膽囊息肉就是位於膽囊內側壁的贅生物,其生成原因有些是因膽固醇結晶沈澱在壁上,刺激膽囊內皮所致,有些是因發炎的刺激致內皮生長,有些則是良性的腺瘤,當然極少數是因惡性病變生長的腫瘤。一般說來,良性的膽囊息肉直徑絕多數小於0.5公分,惡性的息肉絕多數會大於一公分,所以小於一公分的息肉只要觀察即可,0.5-至1公分間的息肉要較密切的觀察,若是大於一公分以上,雖然並非一定會有惡性病變,就是癌症,還是將他割除較佳。膽囊息肉,臨床觀察結果並不會有自然消失狀況,好似人皮膚的痣,是不會無緣無故不見的,只要它不變大,就會相安無事。雖然血液裡的膽固醇濃度,與膽汁裡的膽固醇相關性並不一致,倘若醫師懷疑是因膽固醇結晶所致,應注意飲食,並需有足夠的水分。而膽囊息肉與十二指腸癌症不會有相關,不會長大的息肉幾乎不太可能會發展成癌症,只要有追蹤,當可放心。

有文獻指出膽囊壁上的良性腺瘤直徑大小約在 6.00 +/- 3.39 公釐,若是癌症為 10.8 +/- 4.16 公釐, 97% 的膽固醇息肉都小於一公分。在 5到10 公釐間的息肉,約有 37%屬於增生性,也就是包括腺瘤與膽囊癌。若以小於 5 公釐的膽囊息肉來說,僅有6%為增生性。惡性病變者大都是單一息肉,良性者則以多發性絕多數,以三個以上居多。

Koga等人在411膽囊切除病人發現有 40位具膽囊息肉,其中32良性病灶有 30 小於10 mm, 剩下8位有惡性變化中7位都大於 10 mm,其中五位在術前即已診斷是膽囊癌。Yang 等整理了182病人的臨床病理結果,顯示良性的都小於10 mm,有13例惡性的息肉都是大於10 mm,其中11例更大於15 mm,均是病灶單一,患者年齡亦較大。而超音波檢查中有10例為假陽性,就是實際上無息肉,被診斷有息肉佔10/182,17位為假陰性,有問題沒診斷出來,而其中16個併有膽石症。 這結果 Koga's 報告認為膽結石會使膽囊息肉觀察不易。 在Yang 等人報告裡值得在47例有結石中7位息肉為惡性,剩下6位具惡性息肉的患者,分布於125位無膽囊結石的病患,間接指出結石的存在與惡性病變有某種程度的關連。

Moriguchi 由1988至1994持續觀察了111位有 gallbladder polyps,6位退出,四位接受膽囊切除。84% 維持原來大小,3.8% 消失不見,11.7% 有增大。變大的12例中九例原來是小於 5 mm。值得特別注意的是若是有癌症病變的息肉,增長速度較快4到12個月即可增加 1.5 至 4倍,因此若在追蹤期間發現息肉快速生長,就應懷疑有惡性變化,儘早處理。

雖然相關的研究報告已不少,不過還是有學者持不同看法,換句話說膽囊息肉與膽囊癌間的關係仍有些爭議。在大腸癌的發展上,許多研究指出癌症是由大腸息肉一步一步轉變而來,在膽囊癌這頁的變化並不明確。例如Aldridge 與 Bismuth 便爭執著膽囊癌是否一定由息肉生長轉變而來,息肉繼而發展為腺瘤再變為癌是一種假說,另外其它人相信膽囊癌於至於膽囊內壁變性的上皮,生成扁平的原位癌,再進一步發展、擴散。這些仍有待詳細研究。

無論來源為何,對患者來說,有了癌細胞變化,症狀卻不會立即出現,一旦有了症狀預後都不佳。若要有較佳預後,還是在於能早期鑑別出來。有風險的膽囊大息肉,現階段還是建議手術移除。

參考資料:

- Scandinavian Journal of Gastroenterology. 25(3):281-6, 1990 Mar.

- American Journal of Surgery. 175(2):114-7, 1998 Feb.

- Lancet, Volume 349(9055).March 22, 1997.p 817.

|