馬偕醫院攜手社區共建失智友善環境

忘記昨天吃什麼、出門時一時想不起鑰匙放在哪裡,這些狀況或許只是健忘;但若在熟悉的街道上迷路、經常重複問同樣的問題,甚至性格或情緒出現劇烈轉變,就要提高警覺,這些很可能是失智症的警訊。失智並非正常老化現象,而是一種會逐步影響記憶、語言、判斷與日常生活能力的疾病。

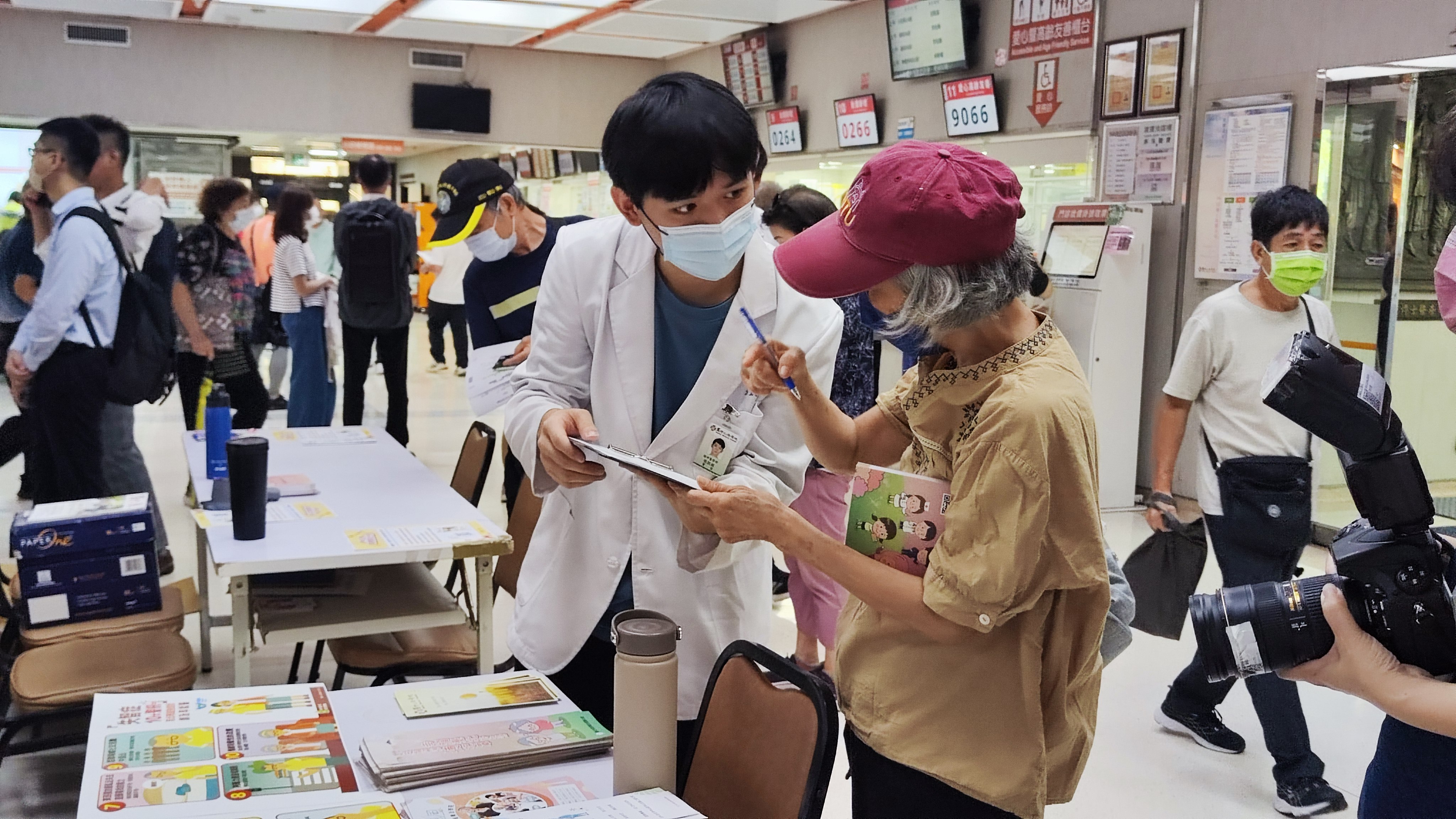

國際失智症協會(ADI)將每年的9月21日訂為國際失智症日(World Alzheimer’s Day),為使民眾對失智症有更深的認知,特別擴大宣導期,馬偕紀念醫院失智防治中心於今(4)日舉辦國際失智月「記憶的守護者」系列活動,透過專題講座、有獎徵答與互動小遊戲,呼籲大眾「認識、理解、關心」,攜手打造失智友善社區,活動由馬偕紀念醫院總院長張文瀚、馬偕紀念醫院失智症防治中心副主任林承儒醫師、臺北市衛生局長期照護科技正江美瑤、台灣失智協會秘書長陳筠靜及中山區健康服務中心主任袁呂芳主任及羅筆婷護理師等人連袂出席。

▲馬偕國際失智月宣導活動,由馬偕紀念醫院、台北市衛生局、台灣失智協會及中山區健康服務中心代表共同出席,展現推動失智防治的共同努力。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚在活動致詞時表示,臺灣正邁入高齡社會,失智人口逐年上升,醫院除了提供完善的診斷與治療服務,也積極推動社區教育與友善照護環境,希望透過醫療專業與社區力量的結合,讓每位長者都能在安全、友善的環境中安老,並強調預防失智不能只依靠藥物,日常溝通、互動與多樣活動才能有利於刺激大腦、保持思考、善於社交生活。

早期辨識失智症的重要

72歲的退休阿伯,每天如常去傳統市場,某一天女兒發現父親將水電費帳單塞進鞋櫃裡,起初不以為意,覺得是粗心或健忘,不久後,父親在市場蹓躂的時間愈來愈久,幾個月後,整天疑神疑鬼,甚至半夜奪門而出,讓家人心急又生氣,就醫檢查發現是罹患失智症。

馬偕紀念醫院精神醫學部老年精神科主治醫師張峻維指出,根據世界衛生組織統計,目前全球已有超過五千七百萬人罹患失智症,且每三秒就新增一名患者。預估到2050年,全球失智人口將突破一億三千九百萬人,顯示失智症已是全球挑戰,失智症患者有千百種表現形式,一旦疏於觀察,可能造成延誤就醫即時診斷的最佳時機,國際研究顯示藉由培養良好生活習慣有助於下降約45%的失智症風險,包括控制三高、維持運動習慣、避免吸菸飲酒、保持社交互動等。

失智≠老化,失智症十大警訊

張峻維說明,許多人常將失智症狀誤解為老化的過程,導致錯失黃金治療期,而真正「會影響到正常生活」的失智症十大警訊包括:記憶力減退、計畫或解決問題出現困難、無法勝任原本熟悉的事物、對時間和地點感到混淆、困難理解視覺影像與空間的關係、言語表達或書寫障礙、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱、減少社交活動、情緒變化等。

民眾若發現長輩出現與過去明顯不同的行為或記憶狀況,應盡早尋求專業醫師評估,與醫療團隊討論適合的照護方針,儘早介入延緩惡化。由於失智症患者常有定向混淆的情況,若遇到疑似失智症患者時,建議「看問留撥」四步驟,看見異狀、主動詢問、陪伴在側、聯絡家屬或醫療單位,透過簡單的步驟,共同打造失智患者友善環境。

▲活動現場透過專業醫療人員導引與互動遊戲,鼓勵民眾參與,提升對失智症的認識。

###